両刃包丁のデメリット ―従来型万能包丁のデメリット―

- tihal86

- 2025年7月10日

- 読了時間: 4分

更新日:2025年8月16日

「片刃(ユニバーサルエッジ)のデメリットはわかりましたが、両刃(従来型万能包丁)のデメリットはなんですか?」と質問をいただきました。

これまで「片刃(ユニバーサルエッジ)のデメリット」について書くことはあったのですが「両刃のデメリット」に焦点を当てて書いたことはありませんでした。

今回は、あえてユニバーサルエッジと比較した場合の「両刃のデメリット」について書いてみたいと思います。

※今回のブログ中の「片刃」とは、基本的に「ユニバーサルエッジ」を指します

主な両刃のデメリットは以下4項目と言えます。

1:刃離れが悪い

2:薄切りが不安定

3:砥石では左右均等に研ぎにくい(簡易シャープナーでは刃線が乱れる)

4:砥ぐのに時間がかかる

1:刃離れが悪い

家庭用の両刃包丁の多くは、薄く切った食材の刃離れが悪い傾向があります。

刃離れが悪いと料理の効率が悪くなります。

これは以下3つの動画を見ていただければ一目瞭然です。

前半が片刃、後半が両刃です

※紫玉ねぎのみじん切り最後の行程

前半が片刃、後半が両刃です

紫玉ねぎの薄切り

左が両刃です

2:薄切りが不安定

両刃包丁では、薄く切ろうとするほど包丁が右側に滑り落ちる現象が出てきます。

また、包丁を少し右に傾けることで薄く切ることができるのですが、不安定さが残り、効率的な作業はできません。

以下は同じ包丁を使い、刃付けだけ変えて実験をした動画です。

前半10枚が片刃、後半10枚が両刃です。

両刃は薄切りが不安定だということがわかると思います。

※刃の厚さや砥ぎの角度によって切れ方が変わりますが、両刃の包丁は概ね上の動画後半のような不安定な切れ方になります(そのためスライサーで薄切りをする人が増え、指のケガにつながります)。

図解すると以下のようになります。

3:砥石では左右均等に砥ぎにくい(簡易シャープナーでは刃線が乱れる)

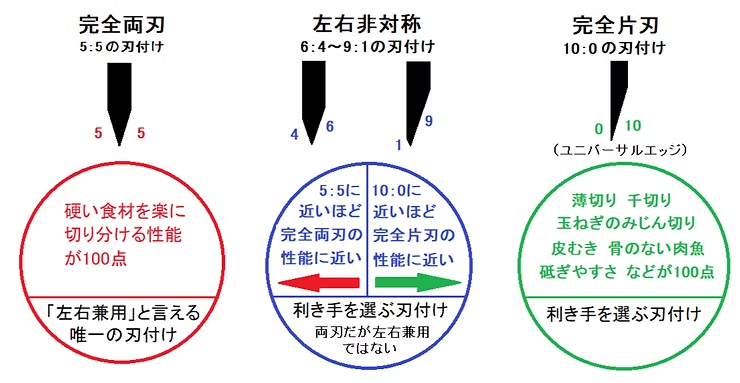

両刃の包丁は、左右の砥ぎの割合が5:5の「完全両刃」にすることで、硬い食材をまっすぐに切りやすくなったり、左右兼用として違和感なく使えるというメリットが活かされます。

しかし、砥石ではほとんどの人が利き手側の刃を多く研ぐ傾向があるため、新品時に完全両刃だった包丁でも、徐々に左右の砥ぎの割合や角度が変わり、左右非対称の刃付けになってしまいます。

「簡易シャープナー」を使った場合、左右均等にはなりますが、簡易シャープナーは刃先を粗削りすることで切れ味を回復させる道具なので、切り心地や刃先の耐久性が落ちてしまいます。

また、簡易シャープナー特有の刃線の乱れが生じてしまい、切り方に影響が出てしまうため、作業効率が落ちます。

まとめると、「砥石では左右均等に砥げない」「簡易シャープナーでは刃線が乱れて切り離れが悪くなる」、というデメリットがあります。

以下、砥石では左右均等に砥ぎにくいというイメージ図です。

赤い線が「刃」の部分です。

以下の「完全両刃(赤丸)」が左右兼用と呼べる本来の両刃包丁、「完全片刃(緑丸)」が利き手を選ぶ完全片刃包丁、真ん中の「左右非対称(青丸)」が無意識に左右非対称に砥がれている場合が多い一般的な両刃包丁です。

各包丁の特徴を知ると両刃包丁のデメリットについて理解が深まると思います。

※両刃の刃付けについて詳しくは以下もご参考に。

左右非対称の刃付けの意味と謎

※「簡易シャープナー特有の刃線の乱れ」は以下です

アゴ付近に凹みができてしまいその部分の切り離れが悪くなります

4:砥ぐのに時間がかかる

包丁は砥石で砥ぐことで本来の性能を発揮します。

しかし両刃の場合、左右両方を砥ぐ必要があるため、単純計算で片刃の2倍の時間がかかります。

さらに、左右を均等に砥ぐための微調整をしていると、片刃の数倍の時間がかかります。

◎性能比較表

最後に、両刃(従来型万能包丁)と片刃(次世代型万能包丁)の性能比較表を紹介します。

「両刃のデメリット」と呼べるのが、「▲」の項目です。

この表は、同じ刀身で刃付けだけを変えた場合です。

たとえば、みなさんがお使いになっている家庭用万能包丁が、右7:左3の割合で研いである非対称の両刃だった場合、完全な両刃にして使ったときは、比較表左側の特徴に近い包丁になり、完全な片刃にして使ったときは、比較表右側の特徴に近い包丁になります。

※従来型万能包丁(両刃の包丁)でも、「切っ先の引き切り」をすれば薄切りの刃離れがある程度良好な場合があります

以上、両刃包丁のデメリットについてでした。